Cuando se versa sobre la gesta revolucionaria de José Gabriel Túpac Amaru II se alude a su figura y a la de su esposa. Siendo que la pretensión por un nuevo formato de vida es independiente a mujeres o varones, se ha construido un relato histórico en el que pocas veces se describe la participación política de la mujer. Sin embargo, mediante la Historiografía feminista se brinda una perspectiva que promueve otras visiones y evidencia las limitaciones epistemológicas de los modelos universalistas para el entendiendo del tiempo pasado. Continuar con los sesgos deviene en a) una búsqueda del conocimiento que privilegia la los espacios públicos dominados por varones y b) la sola aceptación de la participación femenina de manos de una voz masculina legitimada. Para Luz Marina Cruz (2010) al incorporar

La historia de las mujeres se da una ruptura paradigmática con la historia escrita en masculino. Se visibilizan otros sujetos (las mujeres), se muestran verdades y realidades que estuvieron ocultas y se proponen significaciones desconocidas, en base a las diferencias sociales y culturales manifiestas entre hombres y mujeres. (p. 29)

Circunscribir a las mujeres en la historia implica redefinir su significado con lo cual se abarca la experiencia personal y subjetiva de la mujer como, también, su actividad pública y política. En ese sentido, visibilizar y reconstruir el juicio practicado a Cecilia Escalera Túpac Amaru (1742 – 1781) resulta ser trascendental, pues permite reconocer la perspectiva jurídica de cómo se diseñó la sentencia a una participante de la rebelión. Este personaje de origen sicuaneño fue cuidada por Marcos Túpac Amaru y Marcela Castro quienes le legaron el apellido, mas no hay un vínculo de consanguinidad con José I. Casada muy joven con Pedro Mendiguri, esta decide participar en las luchas orquestadas por Túpac Amaru II. Tras la derrota de la facción tupacamarista inicia un proceso judicial en el que se busca determinar el grado de responsabilidad y la posterior pena a Cecilia Túpac Amaru.

(Foto: Busto de Cecilia Tupac Amaru en la plazoleta Micaela Bastidas de Sicuani- Cusco)

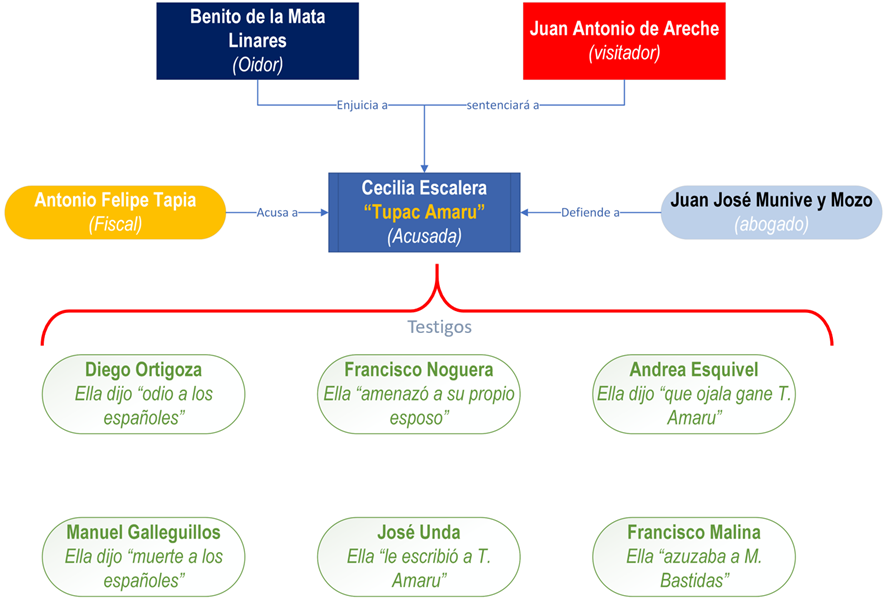

El juicio a ella inicia el 27 de abril de 1781 en donde el visitador Juan Antonio de Areche, junto al oidor Benito de la Mata Linares serán quienes dictaminen la sentencia y oigan sus descargos respectivamente. El responsable de la acusación será Antonio Felipe Tapia y el abogado defensor de Cecilia será Juan José Munive y Mozo. Entre los testigos que empleara la fiscalía se encuentran Diego Ortigoza, Francisco Noguera, Andrea Esquivel, Manuel Galleguillos, José Unda y Francisco Malina. Así, la parte acusatoria buscará recurrir a los testimoniantes para desacreditar a Cecilia. Cuando Galleguillos (1781) se expresa dice que “le oyó el declarante [Cecilia] decir que era preciso que se acabara con todos los españoles y que vino a la expedición de Piccho” (p. 860).

Se presenta Ortigoza (1781) quien menciona que “ha oído decir [de labios de Cecilia] que los mestizos eran muy traicioneros (…)” (p. 861). Tapia presenta a Andrea Esquivel (1781) quien aduce que Cecilia dijo que “por causa de los corregidores ya no tenían lana en el pellejo en que dormir, (…) y mostrando grandes deseos de que su primo Tupac Amaro saliese bien de su empresa” (p. 862). La fiscalía presenta a sus tres últimos testigo quienes aducen que ella amenazó a su esposo con arrancarle los ojos con una escoba (Noguera), que Cecilia era quien motivaba a Micaela Bastidas para que inste a Túpac Amaru a luchar (Malina) y que hay evidencias escriturales que certifican que conoció a José I (Unda). Por estos testimonios Tapia llega a la conclusión que Cecilia debe ser ejecutada en la horca.

(Foto: diagrama de la sala de juicio de Cecilia Túpac Amaru. Esquematización propia)

De la Mata quiere escuchar los descargos de la acusada y le solicita abogado, mas esta no tiene y se le designa uno de oficio. El primer elegido iba a ser Juan de Dios Pereira, pero estaba enfermo por lo que se eligió a Juan José Munive y Mozo. Para el abogado defensor las acusaciones imputadas por los testigos carecen de fundamento, puesto que estos solo fueron anhelos o pretensiones, mas no hubo algún hecho consumado en el que se verifique participación o acción alguna en donde se cumplan las palabras expresadas. A través de un discurso prejuicioso se aduce que Cecilia no podría ser el mal encarnado, ya que su condición de mujer e indígena la configuran como un sujeto irracional e incapaz de urdir algún tipo de artimaña. Así, Juan José Munive y Mozo (1781) presenta las siguientes razones.

Ya se ha dicho antes que los delitos atribuidos a Cecilia no son de hecho, sino de puro deseo, cuyo pensamiento se halla hoy justificado con la información producida en el término de prueba. Por la cual se hace constar que la suma pobresa (sic) y ningunas facultades de Cecilia, convencen evidentemente que la adhesión que aparentaba tener con Micaela Bastidas, nunca pudo pasar a la oferta de ayudarle en sus inicuas empresas, pues no es posible que lo intentase una mujer, que ni por la debilidad de su sexo, ni por su mísera constitución era capaz de verificar sus promesas (p. 89).

Para el oidor y el visitador dichos argumentos no resultan errados, pues es veraz el hecho que no se observó consumación de los enunciados dispuestos y resulta “risible” que una mujer con pocas “facultades” pueda ser capaz de direccionar una rebelión. Tapia no desea perder el encuentro por lo que solicita a Cecilia sus declaraciones. El interrogatorio tiene preguntas cómo “¿Sabe la causa de su prisión? ¿Si fue a alguna expedición con el rebelde? ¿Desea que Túpac Amaru les gane la batalla a los españoles? ¿Sabe quienes apoyaron con armas, gente y dinero al rebelde? ¿Tiene parentesco con José I?” etc. En la mayoría de casos, salvo algunas contradicciones, Cecilia siempre responde con “es incierto lo que contiene la pregunta”.

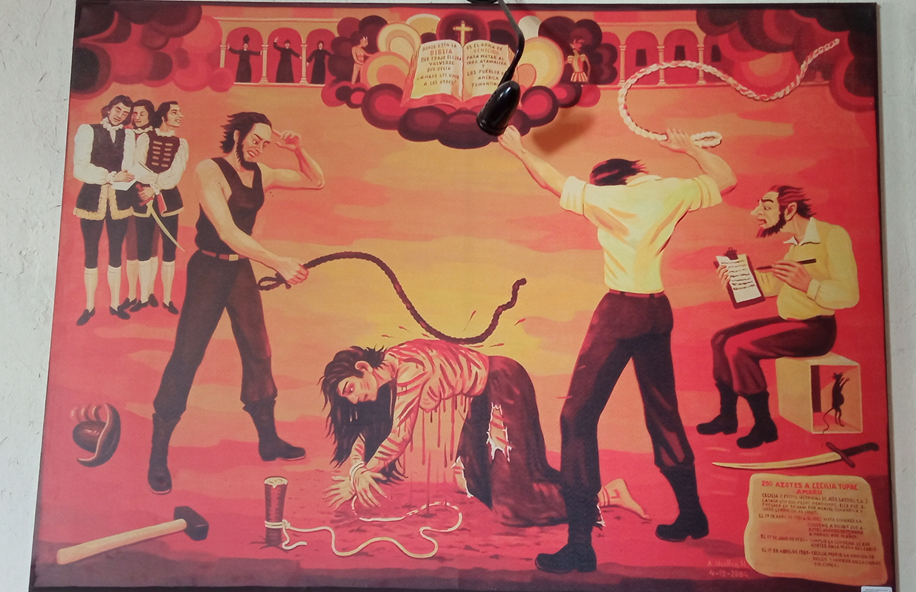

Ante la falta de pruebas reales, la “evidente” incapacidad de la acusada por, siquiera, hablar, y ante su condición de mujer indiana poco sesuda, la sentencia final del visitador Areche (1871) es la siguiente.

(…) debo de condenar y condeno a Cecilia Tupa Amaro en 200 azotes que le serán dados por las calles públicas de esta ciudad, en la forma acostumbrada y a diez años de destierro al Convento de Recogidas de la ciudad de México, para que sirva en los destinos que conforme a su sexo la ocupare la superiora de él, y en el interín se presente ocasión de ser conducida al dicho destino será llevada al Presidio del Callao, donde se mantendrá en depósito sin descuento (…) (p. 881)

(Foto: Pintura de los 200 azotes en la Casa Museo Túpac Amaru de Tinta hecha por A. Huillca. H. en el 2004. Imagen de archivo propio)

Cecilia Escalera Túpac Amaru, natural de Sicuani, es condenada el 16 de junio de 1781. Si bien parece un triunfo de la defensa, este se vale de preconcepciones racistas sobre la figura andina y emplea argumentos sexistas para deslegitimar la participación política de la mujer. De este modo, dentro de un marco de Historiografía feminista, es posible encontrar un enfoque distinto al caso de un familiar de Túpac Amaru en donde no solo existen dinámicas de poder, desprecio y subalternidad, sino, también, miradas de dimorfismo sexual y prejuicios de género, usados como tesis incuestionables, que deslegitiman las luchas públicas de las mujeres rebeldes previas a la gesta independentista.

Bibliografía

- Campbell, L. (1985). Women and the Great Rebelion in Peru. 1780-1783. The Americas, 42 (2). 163-196.

- Cruz, L. (2010). La Historia en clave feminista. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 15 (34). 27-42

- García, C. (2016). Mujeres e historia. Cuestionando la invisibilidad y tornándonos visibles. Procesos Históricos, (29). 36-44.

- Guardia, S. (2002). Mujeres peruanas: el otro lado de la historia. Librería Editorial Minerva.

- Huerto, H. (2017). Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú. La rebelión de Túpac Amaru II – Volumen 7. ACUEDI Ediciones.

- Roedl, B. (2002). Causa Tupa Amaro. El proceso a los tupamaros en Cuzco, abril-julio de 1781. Revista Andina, 34. 99-121.

- Tovar, M. (2010). Apuntes para la construcción de una historia de las mujeres. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 15 (34). 11-26