En un contexto de marginación hacia las comunidades indígenas del interior del Perú, el arte, y en particular la literatura, se convierte en un espacio para denunciar esta discriminación. Asimismo, propone nuevas formas de aproximación a esta problemática; no solo como denuncia, sino también como posibilidad de reconfigurar el lugar de estas voces en el discurso nacional. En este marco, el uso del lenguaje adquiere una dimensión política. La escritura bilingüe y el trabajo de autotraducción no solo introducen la lengua indígena en el espacio literario, sino que también interpelan las jerarquías lingüísticas impuestas por el castellano como lengua dominante. La autotraducción, lejos de ser un recurso neutro, se convierte en una estrategia de afirmación identitaria y resistencia simbólica.

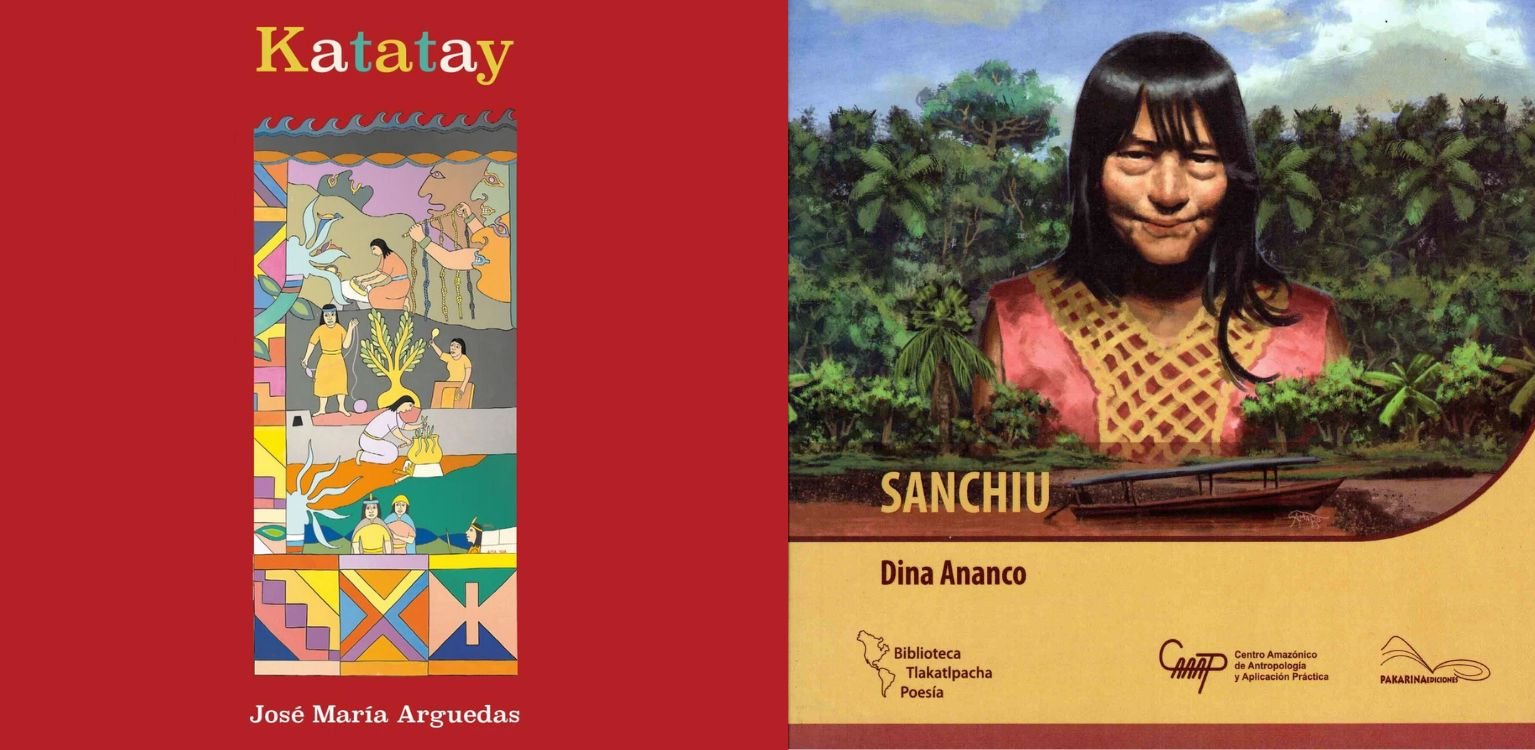

En este ensayo, se trabajará con dos voces que encarnan aquella tensión: José María Arguedas y Dina Ananco. El primero, uno de los escritores más representativos de la corriente indigenista, propone en su poemario Katatay (1972), y en particular en el poema “Llamado a los doctores”, una voz poética que interpela desde la marginalidad a quienes rechazan al mundo indígena desde la modernidad. Por su parte, el poema “No sé ustedes” de Dina Ananco publicado en Sanchiu (2021), introduce una perspectiva más reciente, en la que se problematiza una identidad indígena ya atravesada por la experiencia limeña y la cultura dominante.

El interés de este análisis comparativo es el contraste de las perspectivas que ofrecen ambos poetas. Cada uno situado en un espacio y época distinta poniendo en juego su identidad indígena. En el caso de Arguedas, se plantea una pertenencia cultural que busca ser comprendida y aceptada frente a los avances médicos y tecnológicos. Esta propuesta subraya el binarismo entre modernidad y atraso con el que suelen encasillarse las comunidades indígenas en oposición a lo limeño. Por su parte, Dina Ananco presenta una voz ya inmersa en la modernidad, que cuestiona la legitimidad de su identidad awajún-wampis. Así, se configura un debate sobre una identidad múltiple, en la que conviven tanto su herencia awajún-wampis como su experiencia en la ciudad. El objetivo de este análisis es recuperar estas voces históricamente marginadas y reivindicar, a través de su difusión, su lugar dentro de la poesía peruana. Asimismo, busco evidenciar cómo ambas propuestas poéticas, desde sus respectivos contextos, desafían los estereotipos sobre la identidad indígena y proponen nuevas formas de entender la pertenencia cultural en el Perú contemporáneo.

José María Arguedas y la modernidad en Katatay (1972)

En 1911 nació José María Arguedas en Andahuaylas, Apurímac. Ampliamente reconocido por su obra narrativa, especialmente por novelas como Yawar Fiesta, Los ríos profundos y El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde se inscribe dentro de la corriente indigenista peruana con una fuerte preocupación por la revalorización de las culturas originarias andinas. Su obra literaria está atravesada por una tensión constante entre dos culturas. En ese marco, Katatay (1972) aparece como un poemario singular, escrito tanto en quechua como en castellano, autotraducido por Arguedas. Este acto evidencia, como sostiene Mancosu, el intento de Arguedas por desjerarquizar la relación asimétrica entre quechua y español al reivindicar el valor literario del quechua (2019, p. 247). Esta característica se articula a lo largo del poemario como un posicionamiento político y estético, donde una identidad fragmentada se resiste activamente a los discursos dominantes.

En el poema «Llamado a los doctores», se otorga mayor énfasis al binarismo que opone tradición y modernidad. La voz poética, desde una identidad indígena, interpela directamente a los representantes del saber científico y médico. Esto se manifiesta desde el arranque del poema:

“Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor.

Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella; que por eso es impertinente.

Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros; doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos.” (Arguedas, 1972, “Llamado a los doctores”)

Este primer momento es clave para establecer una posición de resistencia. La reiteración del «dicen» en un tono acusador revela la discriminación hacia estas comunidades indígenas por parte de la cultura dominante. Asimismo, expone que se les acusa de ser «el atraso» para el proyecto modernizador occidental, y como única solución se propone cambiar aquello que son. Más allá de eso, la voz es consciente del poder legitimador que tienen los doctores, por lo que recupera esta figura para generar una crítica que revela la hipocresía de estos personajes, quienes viven en sus tierras cómodamente para luego denigrar a quienes los acogen.

El poema continúa con la reivindicación de la riqueza cultural y material del mundo andino: la abundancia de papas, quinua, oro y plata. La voz poética denuncia la incomprensión hacia un patrimonio natural y cultural que, pese a su riqueza, es sistemáticamente desvalorizado. La referencia a las máquinas modernas no implica rechazo al progreso técnico, sino la afirmación de que este nunca ha sido un impedimento para gozar del mundo. En los últimos versos, se interpela nuevamente y de manera directa al doctor. Es una demanda urgente que pide reconocimiento de su existencia.

“¡No huyas de mí, doctor, acércate! Mírame bien, reconóceme ¿Hasta cuándo he de esperarte?” (Arguedas, 1972, “Llamado a los doctores”)

La demanda se extiende y propone un acercamiento intercultural, ofreciendo incluso fragmentos de su cosmovisión. Sin embargo, pese a sus intentos, la voz poética se autorresponde evocando la violencia que ha caracterizado el encuentro con la modernidad occidental. Desde allí, emerge otro pedido cargado de esperanza y que invoca una humanidad compartida, sostenida en la conexión con la naturaleza como terreno común.

“No, hermanito mío. No ayudes a afilar esa máquina contra mí; acércate, deja que te conozca; mira detenidamente mi rostro, mis venas; el viento que va de mi tierra a la tuya es el mismo; el mismo viento respiramos; la tierra en que tus máquinas, tus libros y tus flores cuentas, baja de la mía, mejorada, amansada.” (Arguedas, 1972, “Llamado a los doctores”)

En síntesis, «Llamado a los doctores» se configura como una invocación que articula denuncia y propuesta. En esta línea, evidencia el relegamiento histórico al que han sido sometidas estas comunidades, concebidas como vestigios de un pasado prescindible. Frente a esta marginación, la voz poética reafirma su identidad indígena, desvinculándose del discurso colonizador y postulando un diálogo intercultural basado en el reconocimiento mutuo y la horizontalidad.

Dina Ananco y su propuesta bilingüe en Sanchiu (2021)

Dina Ananco nació en Bagua perteneciente a la región Amazonas. Cuenta con una licenciatura en Letras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana por la misma. Asimismo, es traductora e intérprete del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Además de publicar cuentos y poemas en revistas literarias, ha participado en diversos recitales nacionales e internacionales. En 2021 publicó su primer poemario, Sanchiu (CAAAP y Pakarina Editores), el primer libro de poemas publicado en lengua wampis.

Su trayectoria académica evidencia un compromiso sostenido con la visibilización de las lenguas originarias y su reivindicación como vehículos poéticos. Su obra se inscribe en una nueva generación de autoras indígenas que desafían la rigidez del canon literario occidental y cuestionan la hegemonía del español como lengua de prestigio cultural. En Sanchiu, Ananco desarrolla una propuesta poética bilingüe que, al igual que en Arguedas, constituye un ejercicio de autotraducción, esta vez del wampis al castellano. Como declara en una entrevista para La República (2023), ella proviene de dos pueblos que comparten el mismo tronco lingüístico, awajún y wampis, lenguas que, debido a su condición minoritaria, han experimentado un proceso de desplazamiento y marginación. En ese contexto, escribir en lengua wampis representa una estrategia de revitalización y dignificación cultural.

En el poema “No sé ustedes”, Ananco construye una voz poética atravesada por la experiencia de habitar simultáneamente el mundo wampis y el espacio urbano. Al igual que en el poema de Arguedas, se articula un reconocimiento explícito de la condición intercultural del sujeto enunciativo. Desde el primer momento, la identidad indígena wampis se presenta como una elección consciente. Aún más impactante, esta identidad se diversifica en múltiples roles: universitaria, mamá, mujer y amante. Esta multiplicidad identitaria resulta significativa en tanto desestabiliza las categorías fijas y esencialistas de la identidad cultural.

No sé ustedes

A mí a veces me da la gana de pensar como wampis

Otras veces como mujer wampis,

Como universitaria wampis

Como mamá wampis.

Como la amante wampis. (Ananco, 2021, «No sé ustedes»)

La inserción de la modernidad, a diferencia del poema de Arguedas, se presenta de manera orgánica y cotidiana. En la descripción de los preparativos para salir, la voz poética evidencia una síntesis entre elementos culturales ancestrales y contemporáneos. Se reemplaza el achiote, un colorante natural, por un labial rojo, mientras se conserva el tarach, vestido tradicional de las mujeres wampis. En ese momento, se materializa la idea de un encuentro entre ambas culturas.

Soy wampis

¡Oh! My good

Sí, soy wampis con este atuendo hermoso

Me tomo par de fotos para facebook

En menos de 1 hora tengo 5 mil likes. (Ananco, 2021, «No sé ustedes»)

La modernidad se manifiesta tanto en la inserción de frases en inglés como en la referencia a redes sociales como Facebook, pero también alberga una crítica a la exotización cultural. Esta crítica se aclara unos versos más adelante, cuando la voz poética reconoce la necesidad de que las cámaras la exoticen mediáticamente, experimentando simultáneamente orgullo cultural y perplejidad ante su propia situación. En ese contexto, la evocación de sus ancestros genera una sensación de distancia que no corresponde a la imagen que proyecta.

De pronto no soy yo,

me siento lejana a mis ancestros, pero me veo tan cerca.

Me lavo la cara, me desvisto

Me pongo tacones(Ananco, 2021, «No sé ustedes»)

Progresivamente, la voz poética abandona el tono confesional para adoptar una perspectiva más analítica, desde la cual reivindica su identidad fragmentada. En lugar de optar por una identidad única, lo que implicaría reproducir el discurso jerárquico que excluye las culturas indígenas, el poema integra de forma armónica ambas dimensiones de su experiencia. La cotidianidad se configura como una síntesis entre herencia ancestral y entorno tecnológico del siglo XXI. De este modo, la hibridez se manifiesta tanto lingüísticamente, en el carácter bilingüe del poemario, como existencialmente, en su experiencia vital. La voz poética abraza la contradicción y, desde una perspectiva esperanzadora, postula la posibilidad de una convivencia armónica que trasciende las fracturas de una subjetividad en tránsito.

No sé ustedes,

Pero yo no me conozco

Y me prefiero así

Ser de todas partes

Con una raíz interminable

Como Suwa en Kuankus (Ananco, 2021, «No sé ustedes»)

Pese a la distancia temporal entre ambos poemarios, la problemática intercultural aún está vigente en nuestro país. En ambos casos se evidencia la discriminación sistemática y la marginación que enfrentan las comunidades originarias. Por su parte, Arguedas denuncia la avanzada tecnología de la modernidad pues esta se usaba en contra de los suyos y pide un reconocimiento de iguales. En Ananco, esa convivencia intercultural constituye ya una realidad, aunque los tratos discriminatorios persisten y se complejizan gracias a la exotización mediática. No obstante, lo que se sostiene como constante es la reivindicación del orgullo identitario indígena, ya sea desde una perspectiva esencialista o desde la aceptación de la fragmentación identitaria, como ocurre en la propuesta poética de Ananco.

Bibliografía

Ananco, D. (2021). [Selección de poemas]. Comando Plath. https://www.comandoplath.com/escritoras/dina-ananco/

Arguedas, J. M. (2020). Katatay / Temblar. Casa de la Literatura Peruana. (Trabajo original publicado en 1972)

Mancosu, P. (2019). Autotraducción, poder y modernidad: El caso de José María Arguedas. En S. Regazzoni & F. Cecere (Eds.), America: il racconto di un continente (pp. 241-254). Ca’ Foscari.

Paucar, C. (2023, 26 de febrero). Dina Ananco Ahuananchi: «Hasta ahora no he podido caminar en Lima con mi tarach» [Entrevista]. La República. https://larepublica.pe/domingo/2023/02/19/dina-ananco-awananchi-hasta-ahora-no-he-podido-caminar-en-lima-con-mi-tarach-367042