Cusco es una de las ciudades más majestuosas de la zona sur andina del Perú. De entre las trece provincias que la conforman, son muy reconocidos personajes como Clorinda Matto (Canchis), Francisca Zubiaga (Quispicanchis), Mateo Pumacahua (Urubamba), José I Tupac Amaru (Canas), etc. En el caso de la provincia de Anta, existe un artista que obtuvo un impacto importante a nivel nacional e internacional, pero que el tiempo lo mantuvo invisibilizado: Julio Benavente. Por motivo de las Bodas de Oro del colegio que lleva su nombre, brindaremos un homenaje a quien en vida fue conocido como «El mago del charango».

Julio césar Benavente Diaz (1913 – 1995) es oriundo de Huarocondo-Anta. Pasó su infancia en su pueblo natal y luego viajó a Cusco, ciudad en donde culminó sus estudios en el colegio Ciencias. En la década de 1930 ingresa a la UNSAAC y estudia la carrera de Educación. Desarrolla sus estudios de especialización en The State University of New York, como también en la University of Cincinnati. Su carácter dinámico le permite incursionar en distintos proyectos culturales y pedagógicos. Ejerció labor como deportista no solo siendo parte de la selección del Equipo Junior Cienciano, sino como entrenador de dicha escuadra. Su rol como capitán le otorgó la denominación de ñahuico por su buena visión para anotar goles.

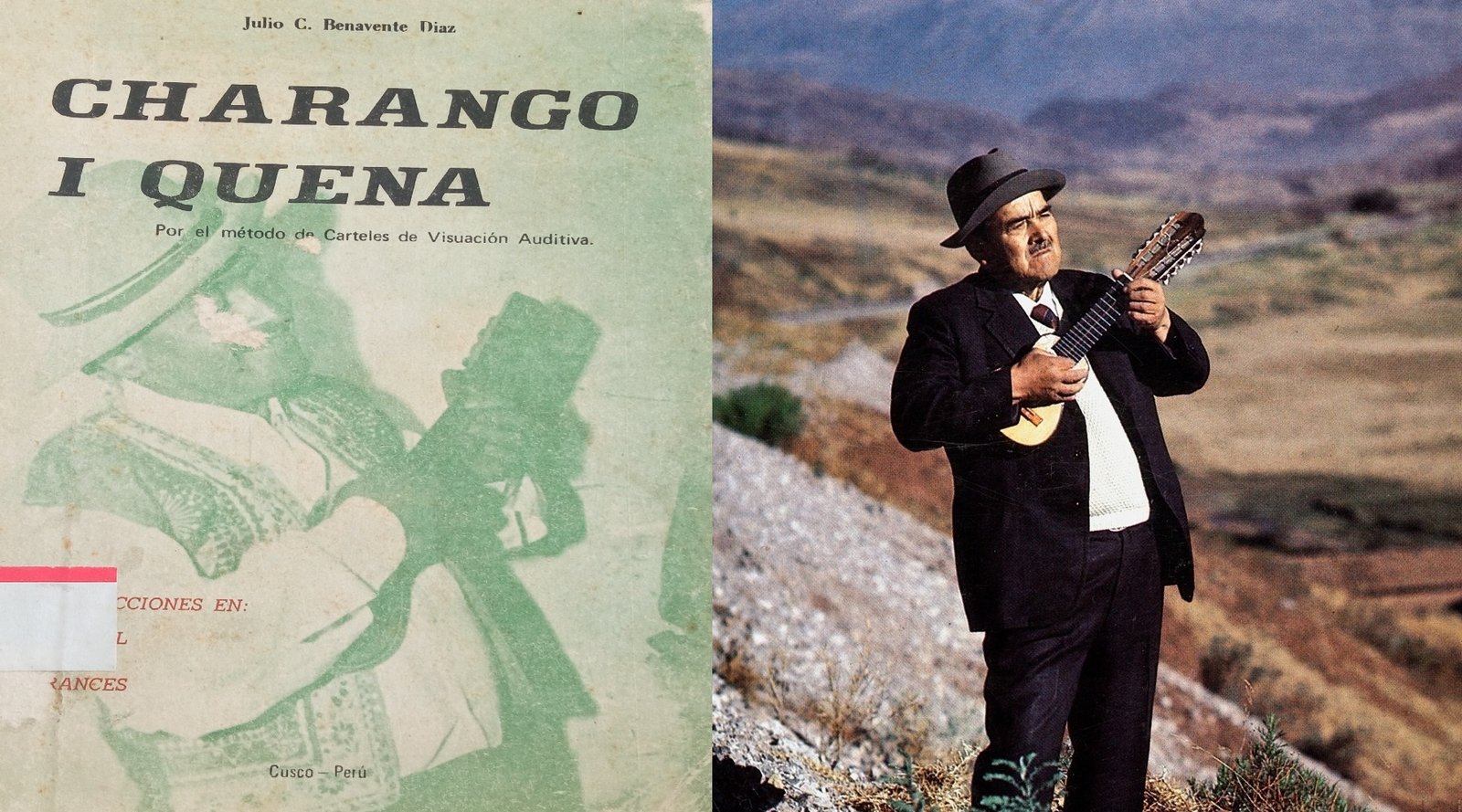

En el campo actoral, formó parte del elenco de actores para la película Yawar Fiesta (1982) del director cuzqueño Luis Figueroa Yábar (recordado por filmar la primera película netamente en quechua titulada Kukuli). En este largometraje, Benavente no solo hace un cameo en torno a su capacidad musical, sino que forma parte de los personajes centrales. Asume el papel de don Pancho, quien representa a la población andina frente a los abusos de don Julián. Su interpretación resulta convincente no solo por su manejo del quechua o el reconocimiento musical, sino, también, por el modo en que se reconoce a sí mismo como un hombre andino orgulloso de sus vivencias ancestrales que está dispuesto a defenderlas frente al abuso terrateniente.

A todo lo mencionado se suma el oficio que le permitió alcanzar el reconocimiento internacional: ser charanguista. Este instrumento musical tiene forma de una pequeña guitarra, pero con una mayor cantidad de cuerdas, lo que le otorga un grado melódico muy agudo y estético. De acuerdo con los relatos de antaño, el charango es un instrumento mestizo pues es una adaptación del mandolín español, pero con la sonoridad de corte andina. Este fue un objeto marginalizado, puesto que en palabras de Benavente (1990) «(…) antes el charango no tenía prestigio. El que tocaba charango era criticado, creían que era salido de chichería o de la tetería» (Citado en Calvo, 2014, p. 12). Cuenta el cantautor que incluso cuando sus profesores en la escuela lo veían con su instrumento, lo golpeaban, pues asumían que dicho instrumento solo era tocado por gente alcoholizada y violenta.

Su interés por el charango surge por medio del contacto musical con canciones de Pancho Gómez Negro, «El saqra del charango» y expositores itinerantes que llegaban a Huarocondo. El dinamismo de la música vernacular alcanza su expansión con el programa radial La hora del charango conducido por Vidal Unda. En su búsqueda de afinar sus conocimientos musicales entra en contacto con el pasodoble, el jazz incaico, el harawi, la marinera, el huayno y el yaraví. Encuentra su propio estilo, a lo que denominó «t´ipi», que significa tocar con las uñas. Gradualmente, alcanza reconocimiento por su destreza hasta que, en un evento en el Teatro Segura, invitado por el Centro Qosqo de Arte Nativo, logra presentarse frente a múltiples artistas. Según Calvo (1999), Benavente declara que «José María Arguedas también me lanza como charanguista extraordinario, allí estuvimos y, en la feria de Octubre [de 1949] me puso de parachoque de cultura cuando llegó coros y danzas españolas a la Feria» (Citado en Mendoza, 2006, p. 152).

Su popularidad es tal que logra viajar a distintos espacios europeos. Con acceso del grupo de Etnomusicología de Francia y en compañía del musicólogo norteamericano, Thomas Turino, se presenta en el programa francés Chadenn Ar Vro, en 1985, en donde expone sus diversas composiciones como Ollantay, Eres linda, Ripukunay Q’asapatapi y Sara Tarpuy. Su trascendencia musical le permite ser galardonado por la Unesco con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Música en 1972, Medalla de Oro por su labor cultural otorgado por la Municipalidad del Cusco en 1988 y laureado con el Charango de Oro en 1994 por el Instituto Nacional de Cultura. Su aprecio a su herramienta musical fue tan intimo que lo denomino «Cholo del Ande».

«Con este charango fiel, he caminado casi todos los departamentos, provincias, distritos, aldeas, villorios de nuestro Perú, también he llegado hasta las pampas de la hermana Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos, en fin, he demostrado el valor de los waynos y la estrategia de sus instrumentos».(Benavente, 1974, p. 5)

Así, Julio Benavente Díaz es un personaje polifacético que buscó generar un cambio en su espacio social por medio del arte. Se desempeñó como pedagogo, deportista, actor, cultor, académico y cantautor. Llegó a trascender más allá de su pueblo natal para transformarse en un ilustre representante del charango. En el aniversario por los 50 años del colegio que lleva su nombre se busca rememorar a quien en vida colaboró con la difusión cultural y el arte originario de nuestro país.

Bibliografía:

Benavente, J. (1974). Charango i quena: por el método de carteles de visuación auditiva. Editorial Cultura Andina.

Calvo, R. (2014). El charango cusqueño. Aspectos socio culturales de una tradición musical. Revista Patrimonio (2), 10-15.

Mendoza, Z. (2006). Crear y sentir lo nuestro: folclor, identidad regional y nacional en el Cuzco, siglo XX. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ponce, O. (2024). La tradición cusqueña del charango. Ministerio de Cultura – Subdirección de Industrias Culturales y Artes.